2026.01.05

屋根は日常生活の中で目にする機会が少ないため、劣化していてもつい後回しにされがちな部分です。しかし、雨風や紫外線を直接受け続ける屋根は、住宅の中でも特に劣化しやすい箇所でもあります。「この屋根は丈夫だから大丈夫」と思っていても、適切な屋根メンテナンスを行わなければ、思わぬ雨漏りや…

千葉市花見川区幕張町で棟板金の釘が抜けているので、一度見てもらいたいとのご相談を頂いた事が始まりです。

現状確認の為現地調査にお伺いすると、丁度玄関上の屋根の一番軒先側と言う事も有り、直ぐに状況の方が確認出来ました。

加えてこの場所はお客様の方でもよくご覧になられる場所でも有りましたので、今回のご相談に至った模様です。

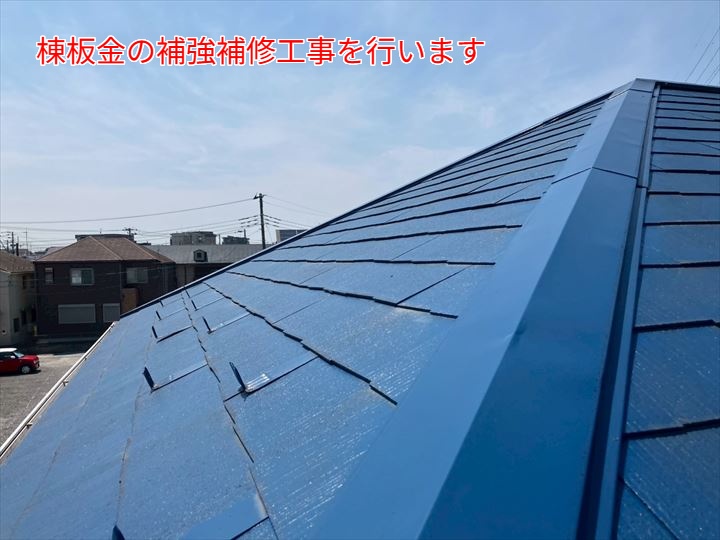

このタイミングで棟板金を交換するのも一つの選択肢ですが、先々において屋根カバー工事を為される場合は、その新しく設置した棟板金を再度撤去する必要が生じます。

そのあたりも見据え、今回は棟板金の補強補修工事を行う事でお話を頂き、弊社にて施工を進めさせて頂く事となりました。

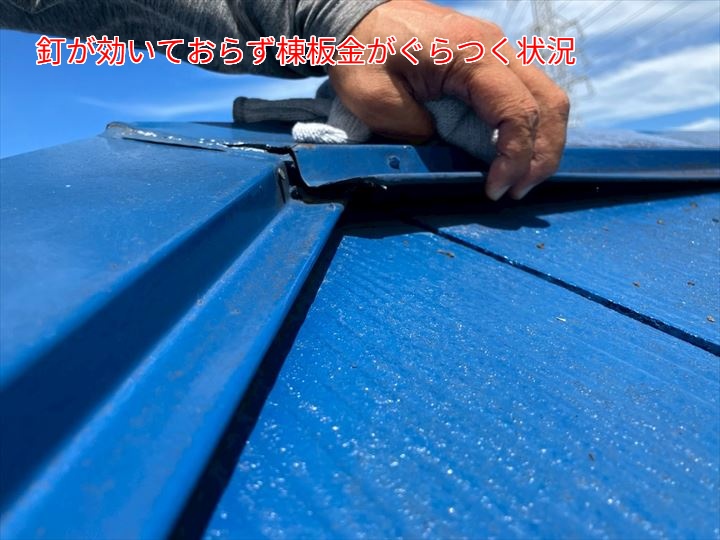

画像にあるように、棟板金の釘が明らかに緩み、板金が浮いている状態が見受けられました。

このような状態を放置すると、台風や強風時に板金が飛ばされてしまう危険性もあるため、早めの対応が必要です。

実際に釘が浮き上がっている箇所を指差して確認しています。

釘の緩みが原因で板金自体が不安定になっており、風の力でさらなる変形や破損につながりかねません。

こちらの画像では、釘が完全に抜け落ちてしまい、穴が空いた状態が確認できます。

このままでは雨水の侵入リスクが高く、屋根下地の腐食や雨漏りに発展する恐れがあります。

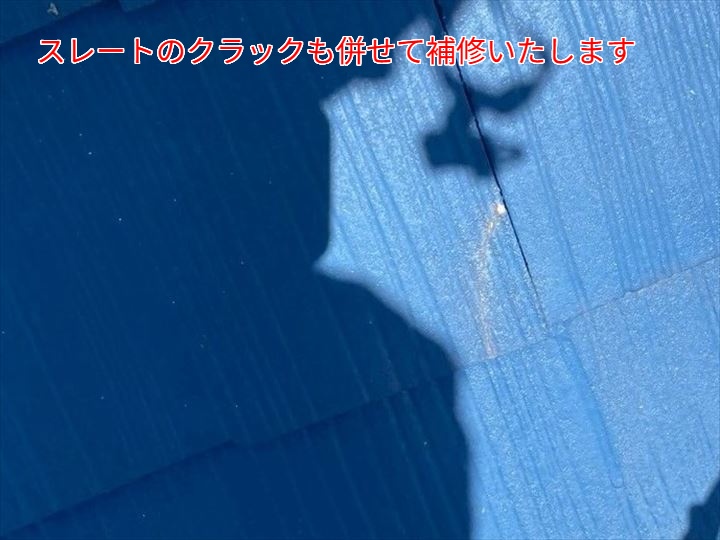

棟板金以外にも、スレート屋根の一部にクラック(ひび割れ)を発見しました。

クラックがあると、そこからも水が浸入しやすくなり、屋根全体の防水性が低下しますので、こちらも併せて補修が必要です。

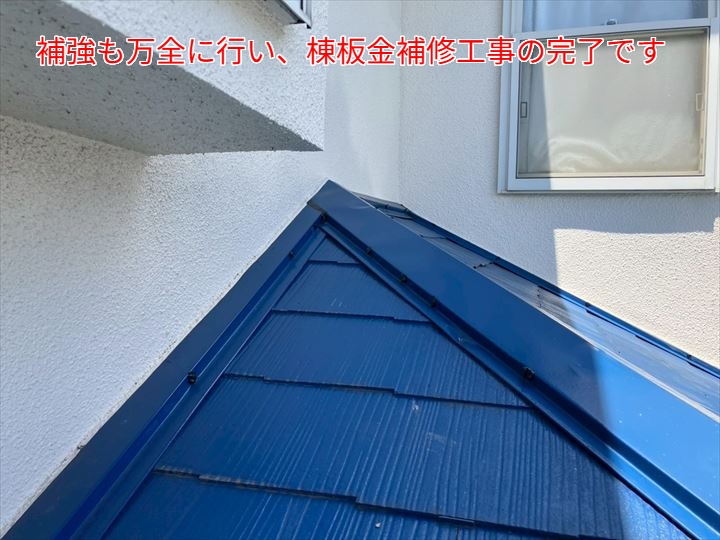

緩んだ釘をすべて撤去し、新たにビス止めで再固定を行います。

ビスは釘に比べて抜けにくく、耐風性・耐久性の向上が見込まれます。

また、既存の穴やクラック部分にはコーキング処理を施し、水の侵入を防ぐ処置を行います。

棟板金(むねばんきん)は屋根の頂部に取り付けられ、雨風の侵入を防ぐ大切なパーツです。

しかし経年劣化や施工不良などによって釘が緩むと、棟板金が浮いたりぐらついたりする症状が現れます。

実際に、こちらのお住まいでも、釘が効いておらず棟板金が浮いている状態が見つかりました。

台風や強風時には、この状態のまま放置すると飛散の危険性もあります。

棟板金の固定に用いられる釘は、時間とともに緩みが発生します。

特に木下地の場合は湿気や熱変化で木材が収縮し、釘が浮きやすくなります。

このようなときに有効なのがビスによる再固定です。

ビスはネジ山がしっかりと板金と下地を噛むため、釘よりも高い保持力があり抜けにくくなります。

今回の現場でも、電動ドライバーを使って新たにビスで補強を行いました。

ビスで固定した後、ビス穴の周囲から雨水が侵入しないようにシーリング処理も同時に実施します。

これにより、固定力だけでなく防水性も確保できます。

さらに、浮きやすい棟板金の釘頭にもシーリングを打ち、釘抜け防止対策も行います。

全体の補強とシーリング処理を終え、棟板金の補修工事が無事完了しました。

ぐらつきや浮きも完全に解消し、これで強風や雨にも安心です。

棟板金の不具合は、放置すると雨漏りや落下事故の原因になります。

早期の点検と補修が、建物全体の寿命を延ばすポイントです。

棟板金の釘が緩んでしまう原因には、以下のような要因があります。

・経年劣化による木下地(貫板)の痩せ

・温度変化による金属板の伸縮

・釘打ち不良

・強風や台風による振動・揺れ

特に築10年以上の建物では、定期的な点検・メンテナンスが不可欠です。

棟板金の不具合は、屋根に上がらないと確認できないことが多く、見過ごされがちです。

少しでも違和感がある場合は、プロの目でチェックすることが大切です。

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん千葉中央店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.