サイトマップ

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん千葉中央店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

- はじめてのご依頼の方はこちらをご覧ください

- オンラインで無料相談・ご提案を実施

- 工事メニュー

- 屋根工事料金プラン

- ここまでやりますお住まいの無料点検

- 雨漏りでお困りの方お任せください

- 屋根のちょっとした補修もお任せ下さい

- 屋根リフォーム前のご近隣挨拶

- 点検商法に注意!事例とトラブル回避方法

- 板金が浮いていると言われたら?対策と注意事項

- 棟板金の浮きの修理費用や対策方法を解説

- 散水試験で徹底究明いたします

- 台風対策 被害に遭う前に

- 屋根リフォームで地震に強い住まいに

- 火災保険を屋根工事に適用できます

- ベランダ・バルコニーの屋根の補修・防水工事

- 屋根リフォームで夏の暑さ対策

- 大型工場・倉庫の屋根工事

- アパート・マンション・ハイツの屋根工事

- 別荘の屋根工事

- 【法人】屋根工事・改修・リフォームお任せください!

- 屋根修理で補助金・助成金は利用できる?

- 屋根修理の費用・業者選びの完全ガイド! 安心でお得な屋根修理を依頼するには?

- 屋根修理の相場と後悔しない工事を行う方法ご紹介

- 屋根葺き替え工事の費用相場はどれくらい?

- 屋根リフォーム相見積もりの必要性と活用法

- 屋根修理って追加料金が発生しやすいって本当!?

- リフォームローンについて

- 屋根リフォームにも資本的支出や修繕費が適用されます

- 費用と保証から考える屋根の部分補修と全面補修

- 屋根の最も重要な部分野地板のメンテナンス

- 垂木は屋根の斜面を支える重要部分

- シート防水が施工された屋上(陸屋根)のメンテナンス方法

- 屋上防水とは?防水工事の種類・価格を比較解説

- 雨漏り原因となりやすい パラペットのメンテナンス

- ウレタン防水が選ばれる理由とメンテナンス方法

- 屋上,ベランダどこにでもFRP防水が最強の理由

- トップコート塗り替えで防水メンテナンス!

- 落雪防止に雪止め設置を検討してみませんか?

- 物置屋根タイプ別修理方法!DIYはできる?

- サンルーム修理・交換もお任せください!

- 工場・倉庫の屋根修理・改修はカバー工法がお得!

- 雨樋詰まりの原因と清掃方法・対策をご紹介

- 雨樋の詰まりに落ち葉除けネット

- 屋根に作られる鳥の巣対策!撤去は可能?

- 雨樋の種類と素材を解説!

- 太陽光パネルを設置した屋根を塗装する際の注意点

- 化粧スレート屋根を塗装する際の注意点

- ベランダ・バルコニーで起こる雨漏りの原因と補修方法を解説

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

- オンラインで屋根工事の

無料相談・ご提案を実施 - あなたの屋根はどのタイプ

- 屋根の種類と特徴を徹底解説!

- 悪天候後・地震後・お客様でご確認できる屋根診断

- 屋根塗装・外壁塗装の「塗料について」

- 塗料の種類と特徴

- お客様からよくいただく質問集

- セキスイかわらUの適切なリフォーム方法

- ニチハ「パミール」の最適なリフォーム方法

- コロニアル屋根の特徴やメンテンナンス・リフォームの注意点

- コロニアルNEOの最適なメンテナンス方法

- 狭小地での屋根工事、足場の仮設は大丈夫?

- スレートとガルバリウム鋼板はどちらが良い?

- スレートからガルバリウム屋根へのリフォームを解説

- ガルバリウム鋼板屋根材・おすすめ製品5選!

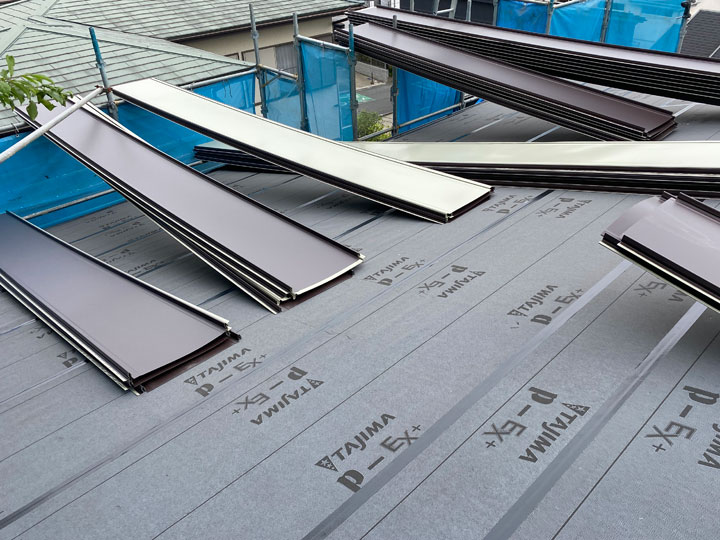

- 横葺き?縦葺き?ガルバリウム鋼板屋根の特徴

- ガルバリウム鋼板屋根材・外壁材のメリット・デメリットは?

- 瓦からガルバリウム屋根への葺き替えを解説

- ガルバリウム鋼板屋根は塗装可能?

- ガルバリウム鋼板屋根の遮熱性・断熱性

- ガルバリウム鋼板屋根の人気色と色選びポイント

- 屋根の防音対策!ガルバリウム屋根の遮音性は?

- 【総合ガイド】瓦屋根の特徴やメリット・デメリット

- 屋根リフォームの種類と費用【塗装・葺き替え・カバー工法】

- スレート屋根のカバー工法の選択肢

- スレートの欠けや割れは補修が必要?レベル別補修方法

- トタン屋根の種類やメリット・デメリットを解説!

- 折板屋根のメンテナンス方法や特徴

- セメント瓦の特徴やメンテナンス方法解説!

- セメント瓦とモニエル瓦、最適なメンテナンス方法

- 土葺き瓦屋根を葺き替えで地震・台風に強く!

- 大波・小波スレートの最適なメンテナンス方法

- 屋根塗装は意味ない?そう言われる理由と塗装が必要な屋根

- 屋根塗装が原因の雨漏りタスペーサーで防げます

- 破風板・鼻隠し・ケラバの補修方法

- 天窓の雨漏りはどうしたら?修理か交換か?事例を紹介

- 不具合は雨漏りに繋がる!ケラバの修理方法をご紹介

- 意外と多い笠木が原因のベランダからの雨漏り

- 屋根材が廃盤・生産終了!その際のメンテナンス方法

- 洋瓦への屋根葺き替えでお家をイメージチェンジ

- 棟瓦の修理で自然災害・悪徳業者による不安を完全払拭!

- お住まいの各部位の名称

- 屋根の構造

- 屋根の形状

- 片流れ屋根の特徴とメンテナンス方法

- 切妻屋根、三角屋根のメンテナンスを徹底解説

- 屋根の面積の求め方

- 複雑な形状の屋根の面積は係数を使って簡単算出

- 屋根裏・小屋裏

- 暑さ対策・結露対策棟換気で快適生活

- 次世代断熱塗料「ダンネスト」

- 屋根塗装で遮熱・断熱性を向上!

- 勾配と屋根材の関係

- 建材や住まいの大敵含水・凍害への対処法

- 瓦屋根を軽く!棟瓦の乾式工法で耐震性向上

- 瓦屋根は地震に弱い?地震対策チェックポイント

- 地震などの災害に強い! 従来のイメージを覆す防災瓦

- アスベスト含有屋根材の見分け方と最適な解決方法

- スレート屋根工事に必要なアスベスト調査

- 建材のアスベスト問題

- ガルバリウム鋼板の特徴・メンテナンス方法

- 高耐久・塗装不要の「ジンカリウム鋼板屋根材」

- RC造からの雨漏を防ぐ適切なメンテナンス方法

- 高所で危険・間違った屋根のDIYは行わないで

- ドーマーからの雨漏り原因と修理方法

- 屋根断熱のメリットと屋根リフォームの断熱対策

- 屋根工事の現場で見た間違いだらけの施工例

- 屋根塗装の色選び4つのポイント

- 軒天の雨染みと剥がれは逃し厳禁!

- 庇(霧除け)の役割とメンテナンス方法

- お住まいのメンテナンスサイクル

- シーリングやコーキングの種類と使用方法

- 瓦の種類と見分け方

- 軒先が短いお家で雨漏りが起こりやすい理由とは

- 防水紙(ルーフィング)の重要性

- 屋根の豆知識

- 屋根材別コストパフォーマンス徹底比較

- 各種屋根材の耐久性ランキング

- ガルバリウムとアスファルトシングル、屋根リフォームはどっち?

- 金属屋根徹底比較

- ガルバリウムの屋根で後悔する理由とは?

- エスジーエル(SGL)鋼板、次世代の屋根材

- 防水性に優れた金属屋根の立平葺き

- 樹木の越境で屋根・外壁に被害がでそうな時の対処法

- 保険活用リフォームのトラブルにご注意下さい!

- 「業者紹介サイト」に注意すべき理由

- 塩害を防ぐメンテナンスと塩害に強い屋根材のご紹介

- 放置はダメ!屋根や外壁を劣化させる苔・藻・カビ

- 地震や台風で被災した際の応急処置「雨養生」

- 本当に地震・強風に強い!?ラバーロック工法

- 自分でできる雨漏りの応急処置と初期対応は?

- 差し掛け屋根で雨漏りが起きる原因と補修方法

- 雨漏りをさせないために雨水を排水させる雨仕舞い

- 屋根の雨漏り修理方法や費用相場は?専門業者へ依頼すべき理由

- 屋根で雨漏りしやすい「谷板金」の修理方法

- 瓦落下の多重被害を防ぐにはメンテナンスが重要

- 修理に火災保険は使える?瓦落下の対処方法

- 台風や地震後の二次被害を防ぐために

- 台風によるその被災予防できたかもしれません

- 雹被害に火災保険活用

- 雨漏り修理は自分でできる?プロに任せる?

- 雨漏り修理に火災保険が適用される条件を徹底解説!

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.

- メニューを表示